Oggi, 22 maggio 2021, è il 41° anniversario della pubblicazione di un videogioco molto noto e importante per la generazione a cui appartiene l’autore di questo racconto, Michele Ortore (1987). Ma di quale videogioco stiamo parlando? Non ve lo diciamo, altrimenti finisce subito l’effetto sorpresa.

Ꙭ

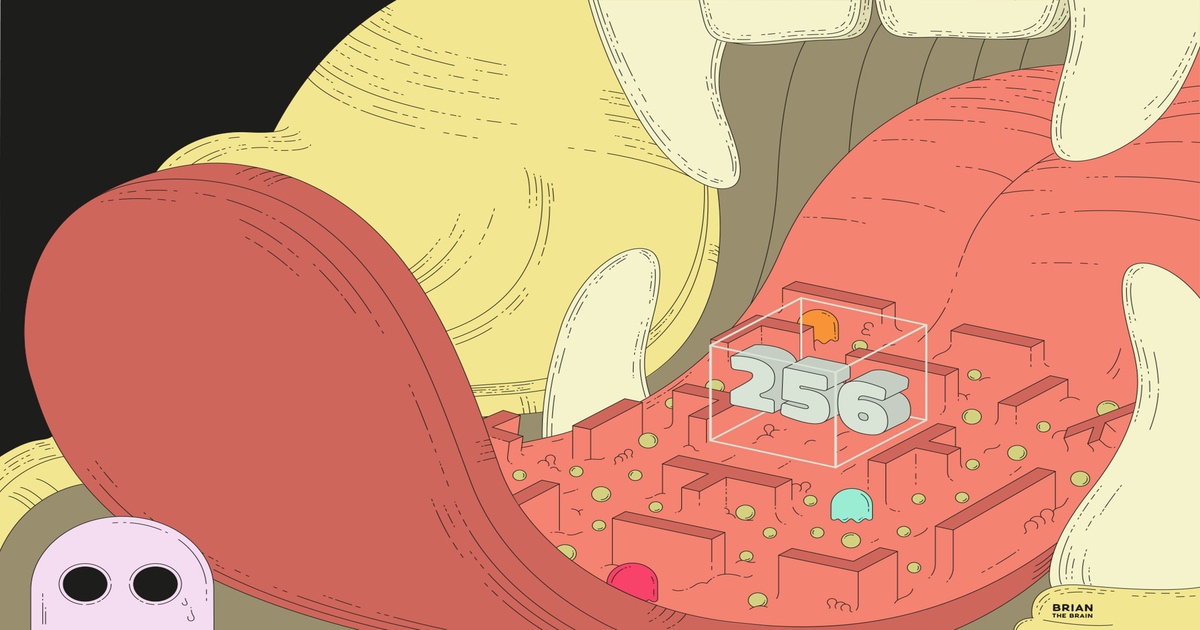

Questo racconto è già apparso sul numero 3 della rivista letteraria Marvin, uscita in formato PDF a maggio 2020. Ogni numero della rivista contiene 7 “oloracconti” scritti a partire da tre parole chiave scelte dal comitato redazionale. I racconti sono illustrati e corredati da una playlist su Spotify. Le parole chiave del numero 3 erano: Alieno, Parrocchia, Le cose che abbiamo perso nel fuoco. Ringraziamo la redazione di Marvin e l’illustratore Federico Rossi (AKA Brian the Brain) per averci permesso di ripubblicare il racconto di Michele.

Il mangione

«Sei sicura?» «Ormai la strada è tracciata». «Lo sai che non è così. Voglio dire: stai usando una frase da film americano, e noi odiamo gli americani. E poi, soprattutto, non è proprio così. Puoi scegliere, cavolo, puoi scegliere!» «Sì, ma siamo rimasti in questo posto per troppo tempo, Inky. All’inizio (incrociando le braccia) guardavo i disegni dei mattoni sulle pareti e non mi sarei stancata mai: nelle linee ortogonali formate dal cemento c’era qualcosa di tranquillizzante, di sereno. Come i primi secondi di silenzio subito dopo la fine di una corale. La naturalità. Un perimetro circospetto e accogliente. Sì, accogliente». «È per questo che ti sto dicendo di pensarci su. Non voglio convincerti, Pinky, ma hai ancora tutto il tempo del mondo per riflettere. Fallo solo quando sei sicura». «Sono sicura. Cioè… non credere che non mi pesi. Esco io, e poi in qualche modo dovrai seguirmi tu, e poi Clyde, e poi quell’altro, tutto deltoide e zero cervello…» «Attenta, ti sente, parla piano!» «Per me la cosa più pesante è coinvolgervi, vostro malgrado, in questa decisione. Ma mi sembra davvero impossibile fare altrimenti. Guarda, guarda quell’angolo laggiù. Tra il pino su cui si tanava a nascondino e il muro dell’abside: quanto tempo ci abbiamo passato? Quante volte abbiamo calpestato esattamente lo stesso ciuffo d’erba con le stesse scarpe correndo sotto lo stesso sguardo di mia madre? Pensi che non lo sappia? Quando uno sguardo verde come il suo, teso ma aperto, scorre fra i corpi e nell'aria, in qualche modo rimane aggrappato agli spigoli. Continuo a sentirlo su di me anche ora. Si metteva sempre gonne bianche a fiori: la vedevi attentissima a evitare l'erba alta dei prati, dove avrebbe rischiato di macchiarsi fino ai garretti. Ecco, vedi, io mi sento proprio così. Una gonna a fiori su cui qualche macchia d’erba starebbe benissimo. Sarebbe la sublimazione del realismo. Si accorderebbe pure coi suoi occhi. E invece no, sento due avambracci che regolarmente mi tirano su, mi proteggono e, facendomi sentire conclusa, mi azzerano». «(sorridendo) Te lo ricordi don Vincenzo? A metà pomeriggio, prima della messa…» «Da quella finestra lì!» (saltella e indica col braccio) «Sì, sì! Una specie di papa in La minore. Dava due strattoni alla serranda marroncina e già sapevamo che era il momento». «Sempre sul filo tra parolaccia e bestemmia…» «A volte penso fosse davvero questione di una vocale in più o in meno». «Come se poi qualche urletto da voce bianca potesse davvero turbare il rosario». (scendono le scale ed entrano) «Pinky, io voglio che ti sia chiaro questo. Il passato è sempre un chiaroscuro. È come la gibigianna di un lampadario proiettata su tutta la stanza quando il sole sta per tramontare: una grandine di soli in miniatura sulle cassettiere, l’armadio, il cesto dei giochi. Il pulviscolo in controluce. Tu riesci a trovare un nome? Se è una meraviglia, se è fede, se è il Caravaggio del non senso, se è solo malinconia automatica? Io no. E neanche tu, lo sai. Lì fuori però queste cose sono un orpello. Non ci penserai. Si appiattirà tutto. Non avrai più quei dubbi che tengono vivi i mondi scomparsi. Sarà una questione di fiato, di decisione rapida, di…» «Dovrai essere proattiva, bella!» (compresso da una maglia rossa molto aderente, un deltoide smisurato sbuca da una parete, insieme ad una testa decisamente meno evidente) «Ma che…Blinky, da quanto stai lì ad ascoltare?» «E mica l’oratorio è tutto vostro, eh. Fatemi spazio, devo allenarmi a ping pong. Comunque, se continui a strepitare come una gatta in calore, ti sentirà perfino Clyde: gli è venuto l’abbiocco sulla poltrona, di là in sala TV». «Vieni, va bene, ci spostiamo noi. Ma come fai a giocare da solo, scusa?» «Non l’hai mai visto Forrest Gump?» (alzando metà del tavolo) «Comunque, anche se non cronometro come te le serie di addominali, non puoi certo dire che non mi dia da fare. Sono l'unica a fare progetti, qui in mezzo. Chi ha ridipinto le porte da calcetto? Chi ha disegnato la prima mappa dei Percorsi e di ciò che c’è oltre queste fottute pareti? (in falsetto) Chi ti ha costretto ad iscriverti al corso per personal trainer on line?» «Guarda che ho imparato questa parola proprio durante il corso. Tu sei attivissima, mica lo nego. Però ti manca il pro-. Là fuori non ti servirà soltanto avere le antenne dritte e voglia di fare. Dovrai prevedere. Dovrai leggere tutte le sue mosse in anticipo, e reagire. (schiacciando la pallina contro la parete sollevata e tuffandosi dalla parte opposta per respingerla) AH! Lui farà lo stesso con te. Ed è più grande. E vorace, stanne certa». (pausa) «…» (ping) «…» (pong) «…» «E poi…» «…» «Se esci tu usciamo anche noi. Lo sai. È la regola. In parrocchia non deve rimanere nessuno. Neanche quell’imbecille di Clyde. Inky, questo non gliel’hai detto?» «Lo sa benissimo, Blinky. Ma è giusto che decida lei, a prescindere da tutto». «Non so. Forse hai ragione». «Ma non si può cambiare la regola? Perché dobbiamo trascinarci a vicenda come se fossimo attaccati coi moschettoni a scalare una parete? Non posso andare soltanto io?» «Pinky, hai mai visto il sole tramontare a est? Hai mai visto l'acqua che diventa ghiaccio quando la scaldi? T'è capitato di sentire un personal trainer della Virgin citare Roland Barthes? Certe cose sono così e basta». (Pinky guarda Inky in silenzio, per qualche secondo) «…mi dispiace. Lo so. Mi seguirete. E vi metterò nei guai. Ma non riesco più a stare qui, a guardare quel cancello aperto e comportarmi come se avessi davanti un acquerello, una patina invalicabile. Quel cancello lampeggia: scompare, riappare, scompare. Quel cancello si può attraversare. M’invita. E quando nella mente si fissa, come un fottuto tatuaggio, l’attimo in cui il cancello non c’è, in cui dimostra la sua fragilità, la sua inconsistenza, allora il futuro mi sembra un porticciolo sbilenco ma reale, umido, gettato su una spiaggia coperta di nebbia ma indiscutibilmente lì». (ping) «Ragazzi, sapete come mi sento? È come quando abiti per tutta la vita nella stessa casa, e conosci a menadito i panorami di ogni finestra, e ti sei crogiolata in aneliti romantici su ogni affaccio, quello che strappa l’orizzonte fino alle montagne, quell’altro che ti getta nella vita matrimoniale degli inquilini di fronte, quell’altro ancora che dà sul cortile interno e ti fa sentire stretta, e ti metti a battezzare piante e alberi (Albero Griehn, che il vento ha su di te soltanto il potere di questa notte!) e pensi di conoscere a memoria tutte le linee che puoi tracciare… E poi scopri, per caso, che basta fare due passi su qualche tegola, tenendoti bene, per salire sul tetto. E da lì cambia tutto. Perché sei sul tetto delle tue fantasie, sei oltre. Io mi sento così: sono salita sul tetto. E da qui non riesco più a liberarmi dall’ossessione che, ancor più sopra di noi, nascosto da qualche quinta invisibile, ci sia un mantegno a cui sono legate tutte queste cose. Pronte a essere sollevate, tirate via come i pannelli di una scenografia». (ping) «Cazzo, ho sbagliato». «Pinky, sei sicura che non c’entri nulla il modo in cui ci chiamano?» «Cioè?» «Dai. Evitiamo sempre di parlarne, ma è chiaro che non ci piace». «Fantasmi?» «Sì». (pong) «Come se ogni creatura con gli arti inferiori ondulati dovesse per forza essere un fantasma. Vallo a trovare, un ectoplasma col six pack ». (si alza la maglietta) «Mi fa rabbia, non posso negarlo. Quando mia madre ci ha portato qui da Bloxy Maxima non aveva nemmeno idea di cosa avremmo trovato. Certo, si aspettava che avessimo qualche problema d’integrazione. Ma non immaginava che la nostra alienità sarebbe stata perfino… ignorata. Come si fa a scambiare il nostro guscio ischioproteico per un lenzuolo svolazzante? Voglio urlarlo: non siamo fantasmi, siamo bloxyani, e sono così orgogliosa dei miei polpacci ondulati che…guardate! (si fa i risvoltini ai jeans) Ma ovviamente non è solo questo. È tutto ciò che vi ho detto. E se per capire chi sono veramente, per mostrarlo agli altri, devo ammannire me stessa a quella poltiglia gutturale, a quel tumido pallone gonfiato, allora lo farò. Mangi quanto vuole. Io sarò più forte». (guarda verso Inky, con attesa) «Sul tetto non sono mai salito. Ma mi fido di te». (ping) «Nemmeno io ti capisco, e la parrocchia mi sembra davvero comoda. Però il sole tramonta a ovest. Quindi saremo con te. E una volta fuori, puoi giurarci, io sarò il più aggressivo di tutti».

Ꙭ

Pinky getta un’occhiata alla mappa. La tiene stretta e la avvicina al naso: ha ancora l’odore ovattato e dolciastro della sua cameretta vicina alla sagrestia. Ne respira ogni ione. Chiude gli occhi solo un secondo, prima di spalancare le palpebre e tornare a concentrarsi sulla realtà di fronte a lei, e soprattutto su quei piccoli dischi che segnano la strada, dividendola simmetricamente in due parti. Sa che di lì a poco, scaglionati secondo il loro istinto, Inky, Blinky e Clyde attraverseranno a loro volta il cancello e cominceranno a seguire le sue stesse tracce. L’unica donna del gruppo aveva, fatalmente, i pigmenti ischioproteici rosé, e quel nome tautologico. Del resto era nata negli anni Ottanta, e non poteva certo aspettarsi troppa sensibilità verso gli stereotipi di genere. Ripensa alle carezze di Inky, all’avambraccio blu su cui poteva poggiare il mento quando non ce la faceva più, depositando su quella conca di pelle tensioni e pensieri. Un brivido le gela la schiena quando ripensa a quanto la vita degli ultimi anni sia già irrecuperabile. E dire che è così vicina alla parrocchia. Eppure fuori.

Prima che mangi la pillola. Come fosse il ritornello di una canzone che non vuole più uscire dalla testa, Pinky sente rimbalzare nel cervello questa frase. Prima di varcare il cancello avevano deciso come organizzare la loro vita lì fuori. E, soprattutto, avevano stabilito la priorità assoluta nella sfida al mangione. Prima che mangi la pillola. Blinky sarebbe stato irrefrenabile: lui e il suo muscolo dentato anteriore erano carichi, pronti a trasformare in energia esplosiva le ripetizioni di squat macinate negli anni. Lei avrebbe usato la testa, come al solito. Inky aveva studiato a memoria la mappa e scelto una postazione da cui tendere un attacco alle spalle. E Clyde, bè, avrebbe fatto il suo massimo. Erano pronti.

Continuando a muoversi in avanti, Pinky guarda i suoi polpacci affusolati seguire autonomamente i dischetti al centro della strada. Pareti alte e scalcinate le scorrono ai fianchi: nessuna crepa profonda però, nessuna fenditura in cui porre un occhio, la stessa scolpita ortogonalità delle mura in parrocchia. Troverò qualcosa di diverso? Si sfila e reinfila dall’indice, nervosamente, un anello grigio chiaro. Un regalo di sua madre. Tra un gesto compulsivo e l’altro, osserva la scritta incisa all’interno: sono tre cifre. 2 5 6. Una parete di fronte a lei. Liscia. Vira di novanta gradi verso sinistra. Poi dritta. Se un giorno sentirai il bisogno di uscire da qui, non sarà facile. Ma è probabile che prima o poi succederà. Ricordati: sarà dura. La vita di noi bloxyani può essere ripetitiva. Però devi insistere, perché soltanto se sarai resistente e cristallina riuscirai a sfondare la parete delle cifre. La madre non stava già più tanto bene, ma non aveva mai parlato con verve tanto sibillina. Aveva insistito per sapere qualcosa di più. Hai il cuore di tua madre: ti sentirai imprigionata, prima o poi. Le stanze tutte per sé non esistono: le stanze ci possiedono, soltanto. Ma tu insisti. Sfonda le pareti, liberati della stanza. Quante pareti ha una stanza? Qui Pinky aveva perso le speranze di riavvolgere il gomitolo dei pensieri della madre, ma rispose ugualmente: quattro. E per quattro volte dovrai liberarti della stanza: ti sembrerà una sconfitta, perderai te stessa, i tuoi amici, il tuo corpo. Ma infine volerai oltre ogni cifra. Tieni. E così le aveva porto l’anello, con quell’incisione. 256. 4 x 4 x 4 x 4. Se anche questo è un delirio, è un delirio preparato per tempo, aveva pensato. Rimette l’anello. Interrompe i ricordi. Volta l’ennesimo angolo e subito, senza che nulla sia apparentemente mutato, senza sentire il minimo rumore nelle vicinanze, senza che alcuna luce o oggetto visibile l’abbia in alcun modo turbata, comincia a sentire la sua schiena bruciare, con la veloce banalità con cui potrebbe bruciare la capocchia di un fiammifero: la mascella s’irrigidisce e una smorfia di sorpresa le rimane fissata in volto; prova a stringere i denti, ma si accorge di non potere più. Muove le pupille verso il basso, allora, ma quel che vede la terrorizza ulteriormente. Le sue gambe affusolate stanno diventando scolorite e, come se qualcuno avesse lasciato aperto il rubinetto del suo sangue, quella coltre diafana si sta espandendo istantaneamente verso l’alto. Urla, ma non avendo il controllo dei muscoli orali sente uscire dalla sua bocca soltanto un mugolio indistinto. I suoi pensieri sembrano essere stati catapultati verso un oltremondo lanuginoso: qui, con lei, ora c’è soltanto una corrente elettrica primitiva, un istinto simultaneamente cieco e saggio, che la costringe a concentrarsi sulle gambe (sulle gambe trasparenti cazzo), e a muoverle, e le muove, non sa come, ma le muove. Sta per voltarsi e scappare nella direzione da cui era venuta, quando vede di fronte a sé due grandi semicerchi gialli. Non sono enormi, ma sono sicuramente più grandi di lei. E basculano uno verso l’altro, stringendosi in una morsa geometrica e perfetta: non sono denti, perché sono perfettamente piatti, ma vede comunque i dischi sulla strada di fronte a lei finire ingoiati da questo convulso placcaggio geometrico. Ha mangiato la pillola, maledizione. I due semicerchi si avvicinano. C’è solo lei. Nel fuoco. E nel giallo.

Ꙭ

Le cose che abbiamo perso nel fuoco sono tutto ciò che ci rimaneva. I corpi, i nostri ondulati corpi alieni. Siamo ridotti al nostro sguardo, a due occhi inerti, vagolanti attraverso uno scenario che non possiamo più toccare. Forse siamo davvero fantasmi. Ma, mentre osservo Inky, Blinky e Clyde ridotti allo stesso smunto stato incorporeo, inseguo soprattutto i miei pensieri, che sono tornati tutti di colpo, in marcia verso di me come una banda stonata. Non lo chiamerei senso di colpa, no. Avremmo dovuto fare i conti con tutto questo, prima o poi. Lo chiamerei vuoto. Qui fuori è tutto così uguale alla parrocchia: tolti questi dischetti stradali che sembrano piacere soltanto al pallone giallo gonfiato, non c’è nulla di sorprendente. Ora sento una forza, una sorta di vortice, trascinare i miei bulbi oculari in qualche direzione alle mie spalle. Getto uno sguardo a Inky. Siamo tutto sguardo: fra due innamorati, sarebbe il compimento perfetto di una metafora abusata. Comincio a riconoscere le pareti, il tracciato. Stiamo tornando alla parrocchia. Ci vuole pochissimo per rivedere il cancello, e varcarlo, abbandonati al vento che ci trascina. Appena all’interno, sento il calore sulla schiena affievolirsi velocemente, e le membra mie e dei miei amici riprendono colore. Non siamo più solo occhi. Siamo alieni, non fantasmi. Guardo l’anello: 256. Siamo solo all’inizio. Avanti, riproviamoc

Ꙭ

Purtroppo l’epidermide dei bloxyani, protetta dalla patina ischioproteica, non invecchia: non conserva le tracce dei giorni che si affollano strisciando i piedi pesanti e rigando la superficie. Ma gli organi interni sì, eccome. E a Pinky fa malissimo il fegato. Lì dev’essersi accumulata l’ansia per le 255 volte in cui è stata spogliata del suo corpo, in cui ha visto i suoi amici evaporare nel fuoco e, ridotti a sei bulbi incapaci di deporre lo sguardo curioso, puntare su di lei le pupille come per dire dai, non fa niente, ricominciamo. Ormai conoscono a memoria le sensazioni che attraverseranno ogni volta. Prima le strade silenziose, poi ad un tratto un ruminare lontano, acuto, quasi simile a un fischio, li avvertiva che il mangione era nei paraggi. A volte lo incontravano prima che avesse mangiato la pillola, e riuscivano a metterlo in difficoltà. Saltava via per la paura. Ma, immancabilmente, prima o poi riusciva a precederli. E allora sentivano quella fiammata, l’urlo bloccato in gola, le membra senza più colore. Ma questa è l’ultima, cavolo. Lo sussurra agli altri, rabbiosa e convinta, subito prima di uscire ancora dal cancello. Stavolta è quasi ansiosa di farsi ingoiare. Dai, merda, mangia quella cazzo di pillola. Mangiami, sbrigati. Palla di lardo senza sinapsi. Questa è l’ultima, questa è l’ultima. Si guarda attorno. Si ferma in un angolo: vuole soltanto aspettare. Non vuole nemmeno insospettire il mangione, però. Allora si sforza di fare qualche passo: Blinky la supera rapido, scomparendo subito dietro il muro. Inky e Clyde le rimangono più vicini. Forza ragazzi, ci siamo. E finalmente, ancora prima di quanto sperasse, sente quella sensazione di dolore ormai familiare accendersi sull’osso sacro: una fiamma che stavolta porterà la libertà. Si volta di scatto verso Inky e Clyde: sono già scoloriti, come lei. Dall’angolo spuntano i bulbi oculari, soltanto loro, di Blinky. Stavolta lo sguardo non è serrato, ma vispo, curioso di ciò che accadrà. Subito dopo, ecco lui. Fottutissimo panzone giallo. Goditi l’ultimo pasto. La bocca triangolare si apre e chiude mangiando i dischetti sparsi lì di fronte, finché non giunge a stritolare anche lei, senza alcuna evidente variazione d’umore (ma anche a questo era abituata). Ecco qua. Il corpo è andato. Solo occhi. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. La solita forza gravitazionale che li trascina alla parrocchia. Il cancello che lampeggia, scompare. Riacquistano i loro corpi: si squadrano a vicenda e, per un paio di secondi, si stringono tutti e quattro le mani: per un momento sembra proprio che stiano per cominciare a cantare In un mondo di maschere con Don Vincenzo. Siamo al livello 256. Un’ultima stretta e poi si lasciano. Usciamo a vedere se le cifre sono davvero saltate. Pinky scivola talmente veloce lungo i pallini in strada che va a sbattere ad ogni angolo del labirinto. Ha il fiatone, e non solo perché sta correndo. Qui è tutto uguale. A destra, dritta, in giù, ancora dritta e poi si blocca di colpo, socchiudendo gli occhi e coprendoseli con un braccio. Nel frattempo la raggiungono gli altri tre. O…mio…dio. Dall’avambraccio fanno lentamente capolino i suoi occhi azzurri, su cui si riflette un caleidoscopio di luci: il fiatone rallenta e la bocca si apre in un sorriso. Davanti a lei, i segmenti del labirinto si stracciano all’improvviso, svolazzando in aria come coriandoli a forma di lettere, cifre, simboli finalmente senza significato, in un’alba schizofrenica e blu, gialla, rossa, grigia… Pinky si avvicina ad un grande tre che le offusca la vista, pochi metri più avanti. Si gira verso Inky: Vieni! Dai, vieni! Stende il braccio, con la mano spalancata, verso le pance del tre blu: sente lo spazio aprirsi nel suo plesso solare, il respiro leggero, e tutto è un abbraccio. Lì accanto a lei, Inky sembra avere occhi sconfinati, attraversati dagli astri, dalle migrazioni degli uccelli, da nuvole piccole, bianchissime, innocenti. Ti scrivo da un posto che non conosco, dove sembra che i venti si rigenerino negli angoli delle case, un luogo privo di ogni precedenza, dove il timbro postale è un mio disegno, la pianura un’invenzione stilistica e l’angoscia un concetto cartografico. Ma all’improvviso le nuvole negli occhi azzurri si spalancano. Pinky si accorge di star perdendo l’equilibrio: nel momento in cui crede di appoggiare il peso sulla superficie del tre blu, lo attraversa e scivola in avanti. Un attimo prima di finire a terra, un singhiozzo gelido e una lunga fiammata le scuotono, nello stesso istante, il corpo da alieno.

Nella prima versione di Pac-Man il punteggio massimo raggiungibile era di 3.333.360 punti. Questo perché, in corrispondenza del livello 256, un bug di programmazione impediva la corretta visualizzazione del quadro, che era per metà coperto da una serie di glitch grafici, costituiti perlopiù da caratteri alfanumerici. Al di sotto dei glitch il gioco procedeva, in teoria, regolarmente: per questo, secondo alcuni, un giocatore talmente bravo da ricordare a memoria il tracciato del labirinto e lo schema di movimento dei fantasmi (o degli alieni) avrebbe potuto superare il livello. Il bug si sarebbe ripresentato dopo altri 256 livelli.

Ꙭ

Pinky conosce a memoria due poesie: la prima è di Bertolt Brecht, la seconda di Federico Italiano.

Michele Ortore è nato nel 1987 a San Benedetto del Tronto. Abita a Roma da molti anni. Ha studiato la lingua della scienza in Italia, pubblicando La lingua della divulgazione astronomica oggi (Fabrizio Serra, 2014). Ma ha una doppia vita da poeta (Buonanotte occhi di Elsa, Vydia, 2014) e ha scritto anche di teatro. Attualmente insegna nei Licei.