Chi è Fred Moten e in cosa consiste questo libro, The Undercommons, che nel 2013 veniva a scuotere le università degli Stati Uniti dall’interno, inaugurando una nuova era dei black studies? In vista del nostro primo numero cartaceo in uscita, che agli undercommons fa riferimento nel suo editoriale, e in vista di un più ampio sguardo al lavoro di Fred Moten e al pensiero nero in generale che noi di lay0ut vorremmo offrire nei prossimi mesi, abbiamo scelto di chiedere a Jesse McCarthy, Assistant Professor di English e African and African American Studies all’università di Harvard di presentare Moten e il suo testo per noi. Alberto Parisi traduce qui la prima parte di un profilo di Fred Moten che McCarthy scrisse per l’Harvard Magazine nel 2018 e che adesso si può trovare nella sua raccolta di saggi pubblicata dalla casa editrice Norton, Who Will Pay Reparations on My Soul?

Segue all’introduzione di McCarthy un assaggio della prima traduzione integrale in italiano di Undercommons di Fred Moten e Stefano Harney, pubblicata da Tamu, giovane casa editrice con un catalogo unico, che ha reso il libro disponibile anche gratuitamente in pdf per volere degli autori. Lo trovate qui.

Introduzione da Low End Theory di Jessy McCarthy

Nel 2013 un manifesto dal titolo The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study cominciò a circolare tra gruppi crescenti di dottorandi nervosi, ricercatori a contratto assillati, professori ancora senza cattedra e post-docs varii, attraversando le sale professori delle facoltà statunitensi come un vero e proprio tornado. The Undercommons era stato pubblicato da una piccola casa editrice anarchica, Autonomedia, e reso scaricabile gratuitamente online; nella pratica, invece, circolava a voce, per passaparola: copie del PDF venivano scambiate, tra quelli che ne erano al corrente, come letteratura samizdat.

A prima vista, il testo è un’analisi del lavoro accademico alienato all’interno dell’università americana contemporanea. Ma è anche qualcosa di molto più radicale: è un manuale di pensiero libero, una chiamata sprezzante al dissenso verso istituzioni educative che tradiscono i loro credo liberali, riempiendo i propri forzieri anche mentre preparano gli studenti, armati di lauree in Arti Liberali e di tutte quelle skill necessarie al “pensiero critico,” a dirigere un ordine sociale ed economico in cui, “lavorare […] significa che ci viene chiesto sempre più di fare senza pensare, sentire senza emozioni, muoverci senza attrito, adattarci senza discutere, tradurre senza pausa, desiderare senza scopo, connettere senza interruzione” (147).

Per coloro con poca o nessuna familiarità con i black studies, l’uso che fa il testo di termini come “fuggitività” e “undercommons”[1] può sembrare incomprensibile. A chi invece frequenta questo ambiente, il lessico della filosofia continentale mischiato ad un fuoco poetico e profetico simile a quello di Amiri Baraka porta la firma di uno dei più brillanti animatori dei black studies oggi: lo studioso e poeta Fred Moten.

I black studies, spesso anche chiamati African American studies, emersero dal fervore rivoluzionario della fine degli anni ’60, quando studenti e professori chiesero alle università di riconoscere la necessità di dipartimenti che si occupassero di studiare la questione razziale, quella della schiavitù e la storia e la cultura diasporiche dei popoli di discendenza africana. A partire dalla loro istituzionalizzazione questi dipartimenti hanno sviluppato varie branche di ricerca che mantengono tra di loro un ricco dialogo interdisciplinare. Una di queste è una scuola di pensiero nota ai più come jazz studies, la quale esplora le intersezioni tra musica, teoria letteraria ed estetica, e la politica. Di questo movimento Moten è forse il teorico più importante avendo tradotto i jazz studies in un vocabolario del pensiero insorgente che cerca di preservare i black studies come uno spazio di politica radicale. Nei suoi lavori ha argomentato ogni volta che qualsiasi teoria politica, etica o estetica debba cominciare dal confrontarsi con le espressioni creative degli oppressi. Avendo assorbito l’ondata di “high theory” (teoria alta) – della decostruzione e del post-strutturalismo – Moten, più di chiunque altro, ha rimodellato questa in uno strumento per pensare “dal basso.”

Moten è meglio conosciuto per il suo libro, In the Break: The Aesthetics of the Black Radical Tradition (2003). “La storia della nerezza (blackness) è la prova del fatto che gli oggetti possano resistere e resistano,” questa la frase quasi scioccante che apre il libro, annunciando il suo obiettivo principale: ripensare il modo in cui i corpi sono modellati dall’esperienza estetica. In particolare, egli esplora come l’improvvisazione che ricorre nell’arte nera – nella musica di Duke Ellington e Billie Holiday quanto nella poesia di Amiri Baraka e Nathaniel Mackey o nell’arte concettuale di Adrian Piper – confonda le distinzioni tra oggetti e soggetti, corpi individuali ed espressioni collettivamente esperite di resistenza, desiderio, o agonia. Dal 2000 Moten ha anche pubblicato 8 raccolte di poesia e una, The Feel Trio, è stata finalista al National Book Award del 2014. Egli è una di quelle rare figure letterarie che ispira ampio e profondo rispetto sia dentro che fuori dal mondo universitario e che offusca la linea di confine tra la poetica come ricerca accademica e la poesia come un atto di creazione ribelle, un’attività intrinsecamente sovversiva.

L’UNICA RELAZIONE POSSIBILE CON L’UNIVERSITÀ OGGI È UNA RELAZIONE CRIMINALE

da Undercommons di Fred Moten e Stefano Harney

«Tornerò all’università furtivo, e lì vivrò di furto» per prendere in prestito, come sicuramente lui stesso avrebbe fatto con noi, le parole di Pistola alla fine dell’Enrico V. Questa è oggi l’unica relazione possibile con l’università statunitense e potrebbe valere per ogni università, in ogni parte del mondo. Potrebbe essere vero per l’università in generale. Ma, certamente, è tanto più vero negli Stati Uniti: non si può negare che l’università sia un luogo di rifugio e non si può accettare che sia un luogo di rivelazione illuminista. Alla luce di tali condizioni, non si può entrare nell’università se non furtivamente e, una volta dentro, rubare tutto il possibile. Abusare della sua ospitalità, ostacolare la sua missione per unirsi alla sua colonia di profughi, di rifugiate, al suo campo nomade, per essere nell’università ma non dell’università – questo è il percorso dell’intellettuale sovversiva nell’università moderna.

Preoccupati dell’università. È questa l’ingiunzione negli Stati Uniti oggi, una prassi normativa con una lunga storia alle spalle. Chiedine la restaurazione, come hanno fatto Harold Bloom, Stanley Fish o Gerald Graff. Chiedine la riforma, come hanno fatto Derek Bok, Bill Readings o Cary Nelson. Richiamala, come essa ti richiama. Ma per l’intellettuale sovversiva tutto questo va avanti ai piani alti, tra persone perbene e uomini razionali. Dopotutto, l’intellettuale sovversiva è venuta sotto falsi pretesti, con i documenti sbagliati e per amore. Il suo lavoro è tanto necessario quanto indesiderato. L’università ha bisogno di quello che lei apporta, ma non sopporta quello che porta con sé. E, come se non bastasse, scompare. Si dilegua nel sottosuolo, nella subdola comunità clandestina delle schiave fuggitive dell’università, negli undercommons dell’illuminismo, dove il lavoro viene portato a termine, dove il lavoro viene sovvertito, dove la rivoluzione è ancora nera, ancora forte.

Qual è quel lavoro, quale la sua capacità sociale, in grado di riprodurre l’università e al contempo produrre fuggitività? Se si dicesse l’insegnamento, si farebbe performativamente il lavoro dell’università. L’insegnamento non è che una professione e un’operazione di quel «circolo dello stato onto-/auto-enciclopedico» che Derrida chiama Universitas. Eppure, è utile invocare questa operazione per avere la possibilità di intravedere il buco nel recinto da cui entra la forza lavoro, di intravedere il suo ufficio di collocamento, i suoi quartieri notturni. L’università ha bisogno della manodopera docente, nonostante sé stessa o in quanto sé stessa, identificandosi con essa al punto di venirne cancellata. Non è l’insegnamento che mantiene quella capacità sociale, ma qualcosa che produce l’altro volto invisibile della didattica: un pensare attraverso la sua pelle, verso un orientamento collettivo all’oggetto della conoscenza come progetto futuro, e un impegno verso quello che vogliamo chiamare organizzazione profetica. E tuttavia, è l’insegnamento a portarci dentro questo mondo sociale. Prima delle borse di studio, della ricerca, delle conferenze, dei libri e delle riviste accademiche, c’è l’esperienza dell’essere state educate e dell’insegnare. Prima del posto di ricercatrice senza cattedra, prima che i dottorandi correggano gli esami, prima della serie di anni sabbatici, prima della riduzione permanente del carico didattico, della nomina per dirigere il Centro, della consegna della pedagogia a una materia chiamata formazione, prima che un corso possa diventare un nuovo libro: prima di tutto questo, c’è stato l’insegnamento.

Pertanto, il momento della didattica per guadagnarsi da vivere è spesso considerato, erroneamente, come una fase, come se poi alla fine non si debba insegnare per vivere. Se la fase persiste, si parla allora di una patologia sociale nell’università. Ma se la didattica è superata con successo, la fase è sorpassata e l’insegnamento è consegnato a coloro che si sa essere rimaste in quella fase, la manodopera socio-patologica dell’università. È interessante notare che Kant definisce questa fase come «minorità auto-indotta», e cerca di contrastarla attraverso l’invito ad avere «la determinazione e il coraggio di usare la propria intelligenza senza essere guidati da qualcun altro». «Abbi il coraggio di usare la tua intelligenza». Ma cosa vorrebbe dire ciò, se la didattica o, piuttosto, quello che potremmo chiamare «l’oltre della didattica» è esattamente ciò che ci viene chiesto di oltrepassare per smettere di trarne sostentamento? E cosa ne è di quelle minoranze che rifiutano, quelle tribù sotterranee di talpe che non torneranno indietro dall’oltre (da quello che è oltre «l’oltre della didattica»), come se non fossero soggetti, come se, invece, volessero pensare come oggetti, come minoranza? Di certo, i soggetti perfetti della comunicazione, quelli che sono riusciti ad andare oltre la didattica, le vedranno come scarto. Ma il lavoro collettivo delle minoranze metterà sempre in discussione chi sta prendendo, per davvero, gli ordini dall’illuminismo. Lo scarto vive per quei momenti oltre la didattica, quando si svela la parola inattesa e bella – inattesa, nessuno l’ha chiesta, bella, non tornerà mai più. Ma il biopotere dell’illuminismo è davvero meglio di questo?

Forse il biopotere dell’illuminismo lo sa, o forse reagisce all’oggettualità di questa forza lavoro, come è di suo dovere. Ma anche quando dipenderà da quelle talpe e da quella colonia di rifugiati e profughe, le considererà come non strutturate, poco funzionali, naif e non professionali. Potrebbe essere data loro un’ultima chance per essere pragmatiche – perché rubare quando si può avere tutto? – si chiederanno. Eppure, se ci si dovesse nascondere da questa interpellanza, senza acconsentire o dissentire, ma immergendosi a piene mani nel sottoterreno dell’università, negli Undercommons – questo sarebbe considerato come un furto, un atto criminale. E allo stesso tempo, l’unico atto possibile.

In questi undercommons dell’università si può constatare che il problema non riguarda l’opposizione tra didattica e ricerca o, addirittura, tra l’oltre della didattica e l’individualizzazione della ricerca. Entrare in questo spazio significa abitare la soglia rivelatrice, interrompente e rapita del bene comune che l’illuminismo fuggitivo rappresenta; abitare uno spazio criminale, matricida, queer; abitare una riserva; abitare per strada, lungo il cammino della vita rubata, la vita (de)rubata dall’illuminismo e ripresa sempre con il furto, dove il bene comune offre rifugio, dove il rifugio offre il bene comune. Ciò che riguarda veramente l’oltre della didattica non è il suo realizzarsi, né superarsi o completarsi; è invece lasciare che la soggettività sia illegalmente sopraffatta dalle altrə, una passione radicale e una passività tali che si diventa inadattə all’assoggettamento, poiché non si possiede quella sorta di agentività che possa contenere le forze regolatrici della soggettivazione, così come non si può dar corso a quel momento di forza auto-interpellante richiesto e premiato dall’assoggettamento al biopotere. Non è tanto una questione di didattica, quanto di una profezia contenuta nell’organizzazione dell’atto di insegnare. La profezia che predice la sua propria organizzazione e che, quindi, è stata accettata, in qualità di bene comune, e la profezia che eccede la sua propria organizzazione e che, pertanto, può solo essere solo ancora da organizzare. Contro l’organizzazione profetica degli undercommons si è schierato ciò che dell’insegnamento è la sua stessa manodopera mortificante per l’università e, oltre ciò, la negligenza della professionalizzazione e la professionalizzazione dell’accademico critico. Quello degli undercommons è sempre, perciò, un quartiere pericoloso.

Come ci ricorda Fredric Jameson, l’università dipende dalle «critiche di tipo illuminista, dalla demistificazione del credo e dall’ideologia impegnata, al fine di preparare il terreno per la pianificazione incontrastata e per lo ‘sviluppo’». È questa la debolezza dell’università, la faglia nella sua sicurezza nazionale. Ha bisogno di forza lavoro per questa «critica di tipo illuminista» ma, non si sa come, la manodopera sfugge sempre.

I soggetti prematuri dell’undercommons hanno accolto la chiamata in modo serio, o hanno dovuto prenderla sul serio. Non erano molto chiari circa la pianificazione da mettere in atto, troppo mistici, troppo pieni di fede. Eppure, questa forza lavoro non può riprodursi da sé, deve essere riprodotta. L’università lavora per vedere il giorno in cui potrà finalmente disfarsi, come fa generalmente il capitale, del problema della forza lavoro. Sarà poi capace di riprodurre una forza lavoro che si autoconsidera non solo come non necessaria, ma anche pericolosa per lo sviluppo del capitalismo. Gran parte della pedagogia e della ricerca è già dedita a questa tendenza. Le studentesse devono arrivare a vedersi come il problema che, contrariamente alle rimostranze dei critici restauratori dell’università, consiste esattamente nell’essere clienti, caricarsi del fardello della realizzazione ed esservi, sempre e necessariamente, inadeguate. Successivamente, queste studentesse si vedranno esattamente come ostacoli per la società, o forse le studentesse tutte torneranno avendo, attraverso la formazione continua, diagnosticato sé stesse come il problema.

Eppure, il sogno di una manodopera indifferenziata che riconosca sé stessa come superflua è interrotto proprio da quel lavoro che spazza via gli impellenti sbarramenti dell’ideologia. Sebbene sia meglio che questa funzione poliziesca sia nelle mani di pochi, ciò sopraeleva ancora il lavoro come differenza, lavoro come sviluppo di altro lavoro e, quindi, lavoro come fonte di ricchezza. E sebbene la critica di tipo illuminista, come suggeriremo più avanti, fornisca informazioni e ispiri ogni sviluppo autonomo come risultato di questa differenza nel lavoro, c’è una breccia nel muro qui, una parte poco profonda del fiume, un posto sotto le rocce dove prendere rifugio. L’università ha ancora bisogno di questo lavoro clandestino per preparare la forza lavoro indifferenziata, la cui crescente specializzazione e le cui tendenze managerialistiche, ancora una volta in contrasto con i reclami dei restauratori, rappresentano esattamente l’integrazione riuscita della divisione del lavoro con l’universo dello scambio che governa la lealtà restauratrice.

Introdurre questo lavoro sul lavoro e dare spazio al suo sviluppo crea dei rischi. Così come le forze della polizia coloniale, senza rendersene conto, reclutavano combattenti tra i quartieri in guerriglia, il lavoro universitario può dare rifugio ai profughi, alle rinnegate, ai fuorilegge, alle naufraghe. Ma ci sono buone ragioni per cui l’università confida che questi elementi saranno scoperti o costretti nel sottosuolo. Le precauzioni sono state prese, sono stati compilati gli elenchi bibliografici, le osservazioni didattiche sono state effettuate e sono stati anche redatti gli inviti a mandare contributi. Malgrado ciò, contro queste precauzioni si ergono l’immanenza della trascendenza, la deregolamentazione necessaria e le possibilità della criminalità e della fuggitività richieste dal lavoro sul lavoro. Comunità maroon[2] di insegnanti di scrittura, dottorande senza supervisore, storici marxisti a contratto, docenti di management dichiaratamente queer e omosessuali, dipartimenti di studi etnici di università statali, programmi di cinema rimossi, case editrici di riviste di studenti yemeniti con visto scaduto, sociologhe di università storicamente «nere» e ingegneri femministi. E cosa dirà di loro l’università? Dirà che sono poco professionali. Questa non è un’accusa arbitraria. È l’accusa contro il più che professionale. Come fanno coloro che eccedono la professione, che eccedono e che eccedendo scappano, come fanno quelle comunità di schiave fuggitive a problematizzarsi e a problematizzare l’università, obbligandola a considerarle come un problema, una minaccia? In poche parole, l’undercommons non è quel genere di comunità fantasiosa invocata da Bill Readings alla fine del suo libro. Gli undercommons, le sue comunità maroon, le sue schiave fuggitive, sono sempre in guerra, sempre in agguato.

[1] Come scrivono i curator* dell’edizione italiana degli Undercommons, cioè la Technoculture Research Unit: “Gli undercommons sono dunque l’underground dei commons, uno spazio magico, nel senso che Isabelle Stengers dà al termine quando ci chiede di «reincantare» il mondo, e al contempo reale, in cui si entra quando si pensa insieme, si vive insieme, si specula insieme. Negli undercommons entriamo quando cerchiamo di «elaborare un modo diverso di vivere insieme alle altre, di stare con gli altri, non solo con altre persone, ma con altre cose e altri tipi di sensi», e lo «studio» è ciò che si fa con gli altri, quando si parla e si cammina, si lavora, si balla o si soffre insieme” (10).

[2] Con il termine maroon ci si riferisce a persone afrodiscendenti che si sono auto-liberate dal sistema di schiavitù nelle Americhe, attraverso forme di resistenza quali, in particolare, la fuga dalla piantagione, la rivolta e il rifiuto o il rallentamento del lavoro. Alcunə di questə fuggiaschə riuscirono a stabilirsi in nuove città o rifugi, dando il via a un processo noto come marronage. Nel testo, tali persone sono indicate sia come maroon che come «schiave fuggitive».

Fred Moten è professore di Performance Studies alla New York University. È famoso sia come critico e pensatore che come poeta. Tra i suoi testi più famosi: In the Break: The Aesthetics of the Black Radical Tradition (University of Minnesota Press, 2003) e la trilogia consent not to be a single being (Duke University Press, 2017, 2018). Con Stefano Harney ha pubblicato Undercommons: pianificazioni fuggitiva e studio nero (Autonomedia, 2013 e in italiano Tamu, 2021) e A Poetics of the Undercommons (Sputnik and Fizzle, 2016).

Jesse McCarthy è professore associato di Letteratura Inglese e Studi Africani e Afro-Americani alla Harvard University, dove si occupa di letteratura contemporanea e black studies. Nell’ultimo anno ha pubblicato i suoi due primi libri destinati a lasciare il segno: una raccolta dei suoi saggi più belli, Who Will Pay Reparations on My Soul? (W. W. Norton, 2021), e il suo romanzo di esordio, The Fugitivities (Melville House, 2021).

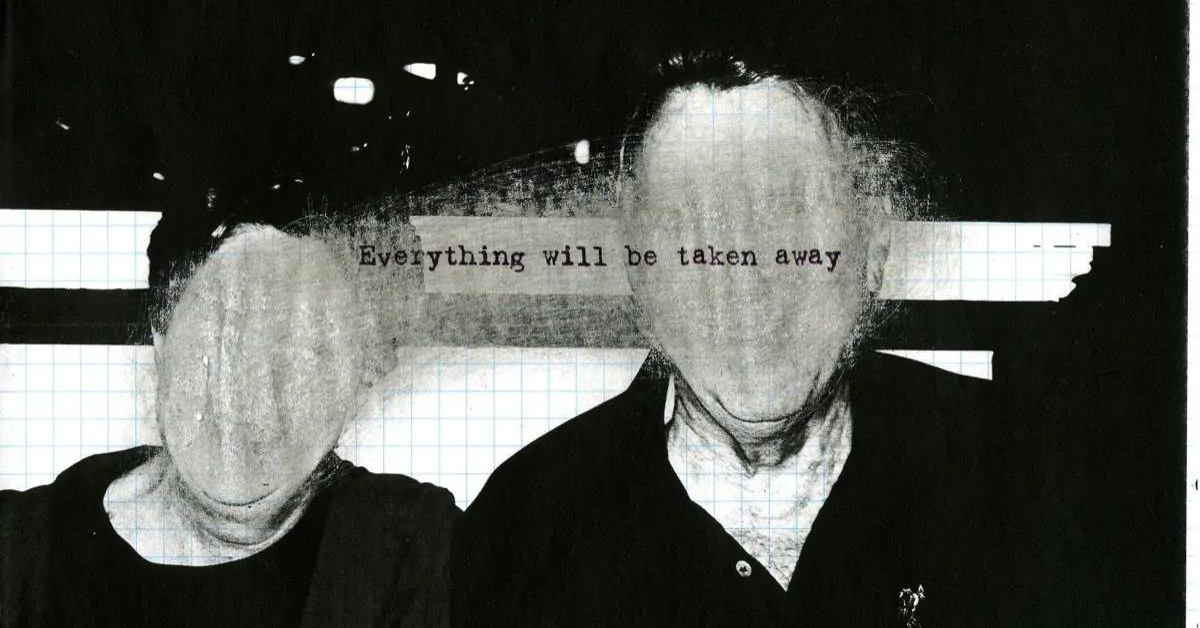

In copertina: Adrian Piper, Everything will be taken away